ワシントンD.C.の旅 ミュージアム編

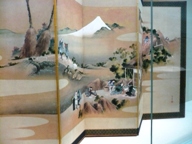

| ●フリーアギャラリーの日本語ツアー フリーアギャラリーはスミソニアン協会に属していて入場料は無料。しかも、予約をすれば日本語のツアーも行っていただけます。これも無料です。うちの家族3人のためにわざわざツアーを行っていただくのは気がひけたのですが、事前にEducation Dept.の方とメールでやり取りすると、いつも丁寧な返信メールが返ってきました。もちろん、オンラインフォームにこちらの情報を漏れなく入力し、注意事項をよく読み、という当方の心構えもちゃんと守りましたが。 Docentの方はメールアドレスから日本人であることが分かっていました。そこでいくつかの博物館の広報誌などと、東京国立博物館で買っておいたミュージアムグッズをお土産に持っていきました。そして時間になって現われたのはアメリカに住んで40年という上品な日本人の女性。私が「ときどき国立東京博物館のガイドツアーの補助をやっていますので」と話したからか、かなり専門的な解説をしてくださいました。 スミソニアンの創始者スミソンは科学者だったこともあり、スミソニアンではもともと美術は扱っていなかったそうです。1923年に初の美術館としてオープンしたのがここ。今でも、自然史博物館や航空宇宙博物館と、フリーアギャラリーやアフリカ美術館など美術館系はたたずまいも客層もかなり異なるような気がします。 アジアの美術を扱う館内はインドの美術から見学していきました。特に大きいコレクションというわけではないんですよ、とおっしゃりながらも丁寧にイスラムや中国のコレクションも解説してくださいす。日本画の所蔵品は、日本人のスタッフもメンテナンスに加わり、半年展示したら5年保管をしながら大切にされているそう。そしてここのコレクションは門外不出。去年東京で北斎展が開催されていた影響を受けて、遠路訪れる日本人がたくさんいたそうです。 屏風絵の展示室は自然光を取り込み自然な作品の色が鑑賞できるようになっています。屏風で展示されていたのはこちら。宗達の『松島図屏風』が見られなかったのは残念だけど、これらの作品をほとんど貸切状態で見ることができました。写真撮影もOKです。  北斎 北斎 光琳 光琳 宗達 宗達 西洋の方には、油絵などと比較して墨で線を描くことの難しさをまず説明されるそうです。そして西洋とは間逆で、物語が右から左へ進行することもお伝えします、とのこと。 フリーア美術館の一番の見所『孔雀の間』はお子さんにも楽しんでいただけるようにと、絵本を使って説明してくださいました。どうもこの作品をめぐってアーティストとクライアントの間でずいぶんとドロドロとした争いがあったようです。それに、テーマにしろ絵画にしろ陶器、室内装飾、いろんなものが中国やらイスラムやら日本やらがごちゃ混ぜになっているようで、かなり凄みのある場所でした。  ご参考までに、孔雀の間については、詳しくはこのサイトが詳しいようです。 ということで45分の予定が、たっぷり1時間半解説していただきました。とても熱のはいったガイドツアーで、間違いなくこの旅行の大切な思い出の1つになりました。異国で日本の美術に再会するという体験はとてもいいですね。それがたっぷり見られる場所がアメリカには、NY、ボストンとまだまだあります。いつかぜひ行こうと心に決めたのでした。 [Topへ] |

| ●自然史博物館の子どもたち 自然史博物館には子どもたちがたくさん見学に来ていました。息子の一番の目的もこのミュージアムだったわけですから当然です。保育園の子どもたちかな? 一生懸命階段を降りる姿が可愛かったシーン。  こちらは小学生低学年ぐらいかな。20分後にここを通ったときもずっと同じように熱心に話しをしていました。  ほかにも団体で見学している子どもたちがいっぱいです。とくに日本ではあまり見られない光景だったのが、子どもたち同士がとても熱心にディスカッションしながら見学している点。対話しながら鑑賞するというと、どうも先生と生徒の関係の中でと考えてしまうけれど、子どもたちどうしで会話を進めようとする姿をみて感心してしまいました。(会話をリードしているのは女の子が多かったです)ときどき「静かに」といさめる大人がいたので、教師は側にいましたが、とにかく子どもたちが主導権を握って主体的に勉強している様子でした。  このミュージアムで3本の指にはいるお宝。ホープダイヤモンド。これは標本といっていいのか作品といっていいのか資料といっていいのか自然史博物館にあっていいものかどうか。そういった博物館の資料の分類や展示のあり方についてあげている本があります。 『スミソニアンは何を展示してきたか』玉川大学出版部 2003年 このダイヤは多くの人に見てもらえるように、いつもゆっくり回転しています。みんなシャッターチャンスを逃がさないようにカメラを構えています。 鉱物だけでもたくさんの展示があり、触れる鉱物も10点以上あったと思います。装飾品→加工してない自然石→採掘場所の再現、といったかんじで同じ鉱物であっても取り上げ方は違ってきます。私は専門知識がない上に英語もよく分からないのですが、このあたりの展示は色別に分けてあり綺麗なので写真うつりがよいです。鉱物の色、形を見ていると、石にも力が宿っているのでは、いやいや、これが自然の力なんだ、などといろいろ考えさせられます。解説が理解できなくても、専門の知識がなくても十分に人をひきつける展示でした。  ここは少し離れて隕石の展示。隕石になるとさらによく分からず。見た目も地味なので見学者も減ります。でも、宇宙からやってきた石だと分かるように壁の色など工夫してあります。  場所が変わり、子どもたちに人気の昆虫の展示室です。日本ではあまり見たことのない、室内にいる虫を紹介する展示。  写真の青や赤のボックスには、ゴキブリやノミなどの標本があります。ノミのボックスのボタンを押すと、前方の模型の中で犬がピカピカ光ってノミがいる場所を示します。日本だとこの位置には森林や里山を示す展示を置くような気がします。これって文化の違いなのでしょうか。 これは蜂の展示。窓ガラスに透明のパイプが取り付けられていて、ミュージアムのはたらき蜂は建物の外と中をいったり来たりできます。巣箱の様子もよく見えるようになっていました。  珍しいものを展示して驚かせることだけが、ミュージアムの仕事ではないということがいえます。 ほかにも化石の展示、哺乳類の展示、IMAXシアター(有料予約制)など見るところはたくさんありました。限られた時間ですべてを見ることはもちろん無理。でも、1つの展示室をじっくり見るだけでも十分満足できる施設でした。 [Topへ] |

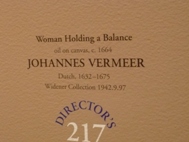

●ナショナルギャラリーもろもろ とにかく広いので荷物は預けて身軽になるのがいいかと。手荷物預かり場所も広くて上品でホテルのよう。 Ground Floorにあるガーデンカフェでまず食事をとったのですが、フレンチ中心のブッフェでした。おいしくてかなりお替りを何度も。$18.95。企画展によってメニューがかわるようで、素敵だったのでもらってきてしまったのが、これです。レストランのメニュー表紙 レストランは、スミソニアンの自然史博物館や航空宇宙博物館とは全く質が違います。食事を楽しみたいなら、はじめから数ヶ所あるナショナルギャラリー内のレストランに行くべきでしたね。 この美術館は建物が大きいわりに、個々の展示室はこじんまりとしていて、それが蜂の巣のようにつながっています。展示室は数はなんと西館の上階は展示室が93室、下階は43室! 一応展示は13世紀イタリア絵画から20世紀西洋美術がずっとたどれるようになっているんですが、流れに身をまかせて進んでいくと、レオナルドやフェルメールなどの白眉を見逃してしまいそうになります。ただ建物の中心に広いホールに戻りさえすれば進路を修正できるので迷うことはありません。 これはキャプション。主要な作品には DIRECTOR'Sというマークがついていましたが、この番号が何とリンクしていたかは不明。  ちなみに、自然史博物館で展示されていた宝石には一点ごとに寄贈者の名前が入っていましたが、ここではそういうものが見当たりませんでした。でも展示のほとんどが寄贈品だとのこと。そして、こういったマークはついているものの、特別扱いされている作品はほとんどありません。どんな作品でも展示室に同じような密度で展示されていたように思います。 アメリカ的だと思ったのは、看士のスタイル。ほとんどが体格のいいアフリカ系と思われる人たち。警備員の制服をきていてかなりの人数が配置されているんだけど、その多くがおしゃべりに夢中でこっちが「すみません」といいながら通りぬける始末(笑) 日本じゃありえません。でもマナーの悪い観客は見なかったように思います。なんだか不思議ですね。 そしてさすがアメリカ、ミュージアムショップが広くて品揃えも多かったです。  このサイズなら普通に見えるかもしれませんが、ここはChildren's Shopです。この6倍ほどの広さのショップが西館にあり、東館にも別にグッズと本を売る店があります。カルダーの超特大モビールが東館につるされていて、これにちなんだグッズが目玉商品といったかんじでした。  これは子ども用の塗り絵だったと思います。もちろん、大人用の塗り絵も何種類も売っていました。 そうそう、アクセサリー売り場を中心に、お客さんと店の人でずいぶん話しがはずんで楽しそうでした。そのあたりもアメリカ的なのかもしれません。 ウィキペディアなどをみればワシントンギャラリーの概要がありますが、いちばん感動的だったのは、ファン・エイクの「受胎告知」をかなり接近してみられたこと。 こんな色使いのセザンヌの絵があるんですね。  で、同じ展示室にはマネの絵が展示されていました。   フリーアギャラリーでホイッスラーの作品を見ていたこともあって旅行中ずっと黒い作品にもとても惹かれました。ちなみにホイッスラーの一番有名な黒の絵はこちらですが、これはオルセーにあります。 [Topへ] |

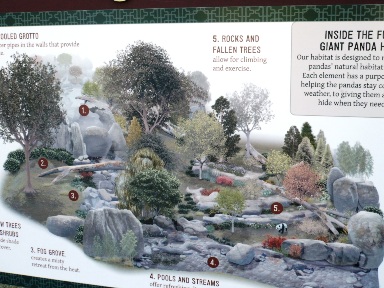

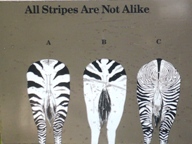

| ●国立動物園のパンダ効果 ここもスミソニアン協会の一員なのですが、ほかのミュージアムとは離れた場所にあります。 入園無料ですが、地図の無料配布は行っておらず、Souvenir Mapを$2で買いました。 ここでの第一の目的は、上野では今見られないパンダです。アメリカが中国から借りている2頭のパンダは10年間で11億円の契約ともいわれているそう(ガイドブック「地球の歩き方」によると)。2005年に子供が誕生しているものの見られなかったので、中国に返還したのかもしれません。 パンダは屋外で飼育されています。そして運がよければガラスごしに、かなり接近してみられるかも。  でも飼育場所はかなり広いので、このガラスの側にやってくるのは稀なことのような気がする。私たちがいったときは、右の奥のほうにいて歩き回っていました。  この裏側に屋内の飼育室があってパンダのことが分かる資料の展示もいっぱいしてあります。パンダの赤ちゃんの実物大の模型があったり、中国のことを紹介したりと、かなり詳しい展示が行われていました。これはパンダの模型のお腹の部分を開くと、本物の毛が触れるもの。ボタンを押すと泣き声が流れたりと、触って学ぶ展示がたくさん。  たくさんのモニターがならぶコントロール室の様子も間近で見られます。  後から思ったんですが、そう、中国の地震報道を見ていて。中国でたくさんの子パンダがじゃれ合っている映像をテレビでたっぷりみているので、遠くに大人のパンダが見えたぐらいじゃ心ときめかないのかったのかもね。 じゃぁ、この動物園にとってお金をかけてパンダを借りるのが無駄なのか?というと、そうでもないかもしれません。ワシントンの動物園には、パンダショップ、パンダカフェがあります。そして動物園だけじゃなくメトロのマップにも切符にもパンダの絵が使われています。園内のパンダカフェにまんまと誘われて行ってみたら、普通にピザやドリンクが売っているだけでガッカリしたけれど(笑)  パンダがみられるエリア一帯は、インドのアジアゾウや日本のサンショウウオなども展示するアジアトレイルとして、富士フィルムがスポンサーになっています。これもパンダ効果なのでしょう。 息子がパンダよりもくいついたのはコレ。ペニープレスといって、1セント硬貨をプレスして記念硬貨に変身させちゃうもの。お金の変造は日本では法律違反なのでちょっとしたカルチャーショックを受けます。ネットで「ペニープレス」と検索するとアメリカ中にあることがわかりますよ。  あまりに広くてとても全てをみられなかったけれど、みたことのないお猿やアルマジロが一番面白かったかな。象のショーなどもやっていました。 ところでシマウマのしましまって実はこんなに柄が違うって知りませんでした。  [Topへ] |

| フィリップスギャラリーの音声ガイド ここは平日の常設展だけなら寄付程度のようなんだけど、休日は大人$12、子供は無料。ここでボナールを見るのを楽しみにしていました。  私邸を美術館として展示しているため、展示室は少し狭く、息子の行動には気を使いました。ちなみに、子供連れはほとんどいませんでしたが、1組だけ、マークロスコの部屋でずっとずっと話しをしている親子がいました。耳をすましてみても私の英語力では聞き取れませんでしたが、何を話していたんだろう。気になりました。 小さな庭があって、ここの住人になったつもりでほっとくつろぐのにいい場所かもしれません。平日は無料だとすると、ここにきてのんびりするだけでも来る価値があるかも。 展示室で電話している人がいる!と思ったら、Cell Phone Audio Tourでした。料金は無料で、自分の携帯電話で指定されたNOに電話をかけて、作品NOをと#キーを押すというもの。試してみたかったんだけど海外用携帯電話をレンタルしなかったので惜しいことしました。 ボナールの絵で見たものを覚書。 The Palm 1926 Circus Rider Narrow Strea in Paris 1897 そして、『The Open Window』 1921は私の大好きな絵。森美術館で見て依頼の再会でした。 [Topへ] |

HOMEへ